구성원에게 자율성을 줬는데, 왜 불만이 늘어날까?

A기업의 인사팀은 ‘더 자율적인 조직’을 만들겠다며 과감한 변화를 시도했다.

보고 체계를 단순화하고, 프로젝트 방향 결정권을 팀원들에게 넘겼다.

처음엔 환영하는 분위기였다. 하지만 두 달이 지나자 상황은 달라졌다.

“무슨 일을 해도 방향이 맞는지 모르겠습니다.”

리더는 ‘구성원을 믿고 맡긴다’고 생각했지만, 구성원은 이를 ‘리더의 책임 회피’와 ‘자유방임’으로 느낀 것이다.

이 상황은 단순한 오해가 아니다. 구성원이 기대하는 자율성의 수준과, 리더가 실제 제공하는 자율성이 맞지 않을 때 이런 불만은 쉽게 생긴다. 기대보다 자율성이 많으면 “책임을 떠넘긴다”는 인식이, 기대보다 적으면 “신뢰하지 않는다”는 불만이 커진다. 자율성을 많이 주는 것만으로는 리더십이 강화되지 않는다.

핵심은 ‘얼마나 주느냐’가 아니라 ‘얼마나 맞게 주느냐’다.

관련한 연구 결과는..

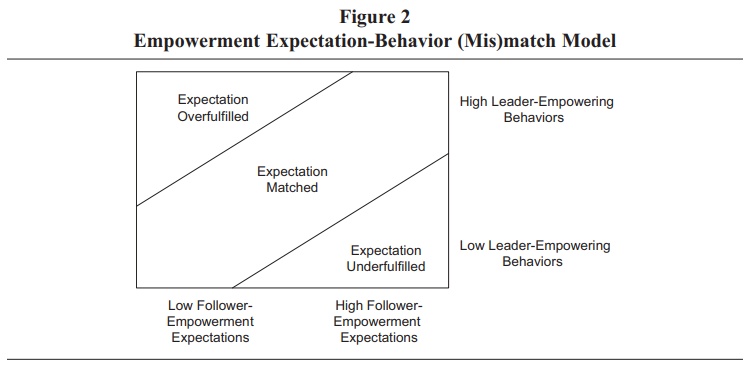

Journal of Management에 게재된 Humborstad와 Giessner(2018)의 연구는 이를 ‘자율성 기대-행동 일치도’라는 개념으로 설명한다. 가로축에는 ‘구성원이 기대하는 자율성의 수준’, 세로축에는 ‘리더가 실제로 주는 자율성의 정도’가 있다고 가정해보자.

기대와 행동이 일치할 때: 자율성을 많이 원하는 구성원에게 충분히 주거나, 덜 원하는 구성원에게 필요한 만큼만 주는 경우다. 긍정적인 평가와 성과로 이어진다.

기대보다 자율성이 많을 때: 자율성을 원하지 않던 구성원에게 갑자기 많은 결정을 맡기면, “리더가 책임을 미룬다”거나 “관심이 없다”는 인식이 생길 수 있다.

기대보다 자율성이 적을 때: 자율성을 원하던 구성원에게 여전히 세세한 지시와 승인 절차를 요구하면, “리더가 나를 신뢰하지 않는다”는 불만이 쌓인다.

연구팀이 노르웨이 제조기업의 리더–구성원 150쌍을 6개월간 추적 조사한 결과, 기대와 실제가 맞을 때 리더십 평가는 높았지만, 과도하거나 부족한 자율성은 모두 부정적 효과를 낳았다.

국내 기업들은..

국내 한 중견 기업인 B사는 ‘기대 초과’의 전형적인 사례다. 회사는 중간관리자 교육에서 ‘권한 이양’을 강조했고, 팀장들은 인사, 일정, 업무 권한을 대폭 팀원들에게 넘겼다. 그러나 위임 이후 리더의 개입과 지원이 줄어들자, 구성원들은 “지원 없이 책임만 떠안았다”는 불만을 쏟아냈다. 리더는 위임이라고 믿었지만, 구성원은 방임으로 느낀 것이다.

반면, 최근 경영자문을 했던 스타트업인 C사는 자율성을 주기 전에 리더와 구성원이 사전 대화를 통해 기대 수준과 준비도를 조율했다. 리더는 “이 범위까지는 당신이 결정하고, 이 지점부터는 내가 함께 판단하겠다”는 기준을 명확히 제시했다. 위임 이후에도 피드백과 지원을 계속 제공해, 구성원은 주도권과 안정감을 동시에 느꼈다.

우리는 여기서..

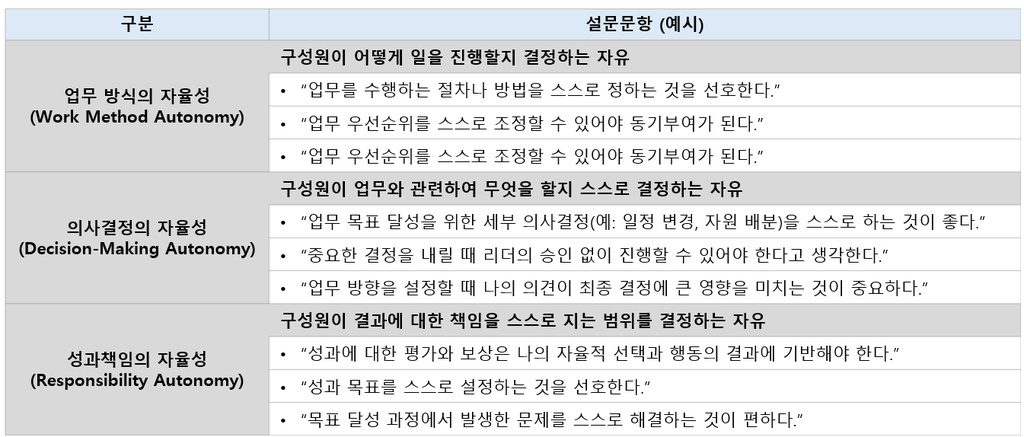

위임 전 ‘기대 진단’부터

구성원의 자율성 기대와 준비 상태를 먼저 파악해야 한다. 사전 인터뷰나 설문을 통해 자율성에 대한 요구 수준을 확인한다.(설문지 Sample)

위임 후 ‘관심 신호’ 지속

권한을 줬더라도 피드백, 질문, 코칭을 통해 리더의 관심을 꾸준히 보여야 한다. 관심이 사라지는 순간 위임은 방임으로 오해 받게 된다.자율성과 개입의 경계 명확화

어디까지는 구성원의 결정이고, 어디부터는 리더가 함께 판단하는지를 명확히 합의해야 한다. 이 경계가 모호하면 불만이 커질 수 있다.

위임은 “양”이 아니라 “맥락”이다.

권한 위임은 마치 맞춤정장과 같다. 아무리 고급 원단을 써도, 치수가 맞지 않으면 불편하고 오래 입히지 못한다. 자율성도 마찬가지다. 누군가에게는 여유 있는 자율이 성장을 촉진하지만, 다른 누군가에게는 무게가 되어 발목을 잡는다.

리더가 진짜 해야 할 일은 ‘얼마나 줄까?’가 아니라 ‘어떻게 맞출까?’를 고민하는 것이다.

위임과 방임의 차이는 수치로는 측정되지 않는 미묘한 감각에 있다. 그 감각을 키우는 것이 곧 리더십 역량이며, 조직의 신뢰를 지키는 마지막 방어선이다. HR의 역할은 리더들이 그 감각을 잃지 않도록 돕는 것이다. 결국 구성원에게 맞춤 설계된 위임만이 구성원의 신뢰를 자산으로 바꾸고, 그 신뢰가 성과라는 배당금으로 돌아오게 한다.