귀사의 리더십 교육이 매년 실패하는 이유

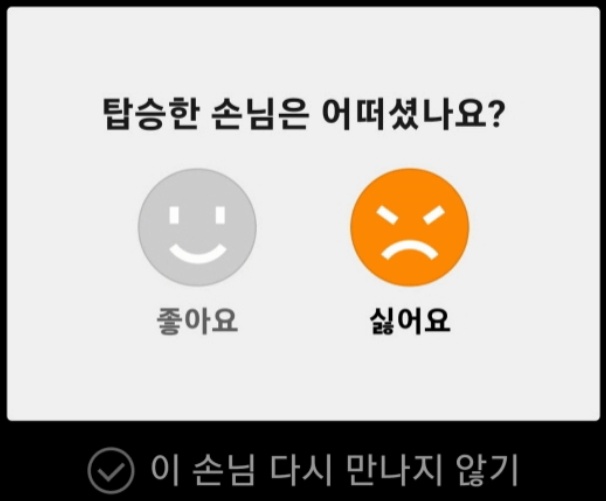

카카오 택시를 타고 목적지에 도착하면 자동으로 뜨는 ‘기사 평가’ 항목이 있다. 흥미로운 점은, 기사에게도 손님을 평가하는 시스템이 있다는 것이다. 다시는 만나고 싶지 않은 기사가 있듯, 다시 태우고 싶지 않은 손님도 있다. 양쪽이 서로의 관계 속에서 만들어내는 경험을 한 방향에서만 평가한다면 절반만 본 셈이다.

기업의 리더십 교육이 실패하는 이유도 다르지 않다. 리더만 교육하고, 리더만 깨닫게 하는 구조 속에서는 ‘리더십’이라는 관계적 역동이 한쪽으로만 흐르게 된다. 좋은 강의를 듣고 온 리더가 현장으로 돌아와 달라진 시각으로 구성원을 바라보더라도, 구성원은 그 맥락을 공유하지 못한다. 결국 서로의 언어가 엇나가고, 변화는 오히려 갈등과 저항으로 바뀐다. 리더십은 조직이라는 몸을 순환하는 혈액과 같다. 혈액이 머리, 팔, 다리에 따라 다른 색을 띤다면 그건 건강한 조직이 아니다.

리더십 교육의 구조적 단절

우리나라 기업의 리더십 교육은 여전히 직책별로 칸막이되어 있다. 임원 교육, 팀장 교육, 직원 교육이 서로 다른 시기, 다른 주제, 다른 강사로 진행된다. 결과적으로 한 조직 안에 세 개의 언어가 만들어진다. 교육 이후 같은 회의실에서 마주앉으면, 서로가 같은 단어를 다르게 이해한다. 리더는 ‘비전’을 이야기하고, 직원은 ‘현실’을 이야기한다. 그리고 둘 사이의 괴리를 ‘의지 부족’이나 ‘세대 차이’로 돌려버린다.

사실, 이같은 계층별 교육은 진행의 편의성과 고위급의 개입 최소화가 목적이었다. 하지만 오랫동안 관행화되다보니 아무런 문제 의식 없이 계속된다. 그러다보니 임원, 중간관리자, 직원별로 다른 리더십이 필요하다고 하는 교육 담당자까지 생기게 됐다.

불행한 문제의 근원은 교육 설계 자체에 있다. 리더십은 개인의 기술(skill)이 아니라 관계의 현상(presence)이다. 그럼에도 불구하고 대부분의 교육은 리더 개인의 역량 향상—피드백 스킬, 동기부여 대화법 등—에만 집중한다. 상대의 관점을 체험하지 않고서는 관계를 바꿀 수 없다. 교육의 초점이 한쪽에만 있을 때, 리더십은 분절되고 애꾸눈이 되고 만다.

교육 협의 과정에서 ‘조직 이슈’가 부각되면 ‘강사님, 그냥 현재 제도 하에서 성과를 최대한 내는 방향으로 해주세요’라는 간절한(?) 요청을 받기도 했다. 이러다보니 ‘리더십 = 개인기’라는 통념이 판을 치고, 조직의 역할은 어디론가 사라지고 말았다. 상당수 기업(대부분 거대 기업)에서 인사 조직 안에서 기능간 분절도 심각한 상황이다.

리더십·팔로워십·파트너십의 통합적 관점 부재

조직 내에서 리더십은 다양한 형태로 드러난다. 상사에게는 팔로워십으로, 동료에게는 파트너십으로, 부하에게는 리더십으로 작용한다. 그러나 이 셋을 별개로 가르치는 것은 리더십의 본질을 애써 잘라내는 일이다. 리더십, 팔로워십, 파트너십은 결국 ‘영향력’과 ‘관계성’이라는 동일한 축 위에 놓여 있다.

이 점을 간과하면, 리더는 ‘이끌기만 하는 사람’으로, 팔로워는 ‘지시만 따르는 사람’으로, 파트너는 ‘돕기만 하는 사람’으로 전락한다. 실제로 탁월한 팔로워는 리더에게 문제를 제기하고, 리더는 그 신속한 피드백을 통해 더 나은 결정을 내린다. 파트너십이 작동할 때 조직은 상하 관계를 넘어선 수평적 영향력의 생태계를 구축한다. 따라서 교육도 이 세 요소를 통합적으로 다루어야 한다. 리더십을 리더만 배우면 안 되는 이유가 여기에 있다.

조직에 속한 우리는 모두 리더이자, 팔로워이자, 파트