대기업 12년, 나는 오늘 회사에서 준 '영원한 영광'을 쓰레기장에 버렸다.

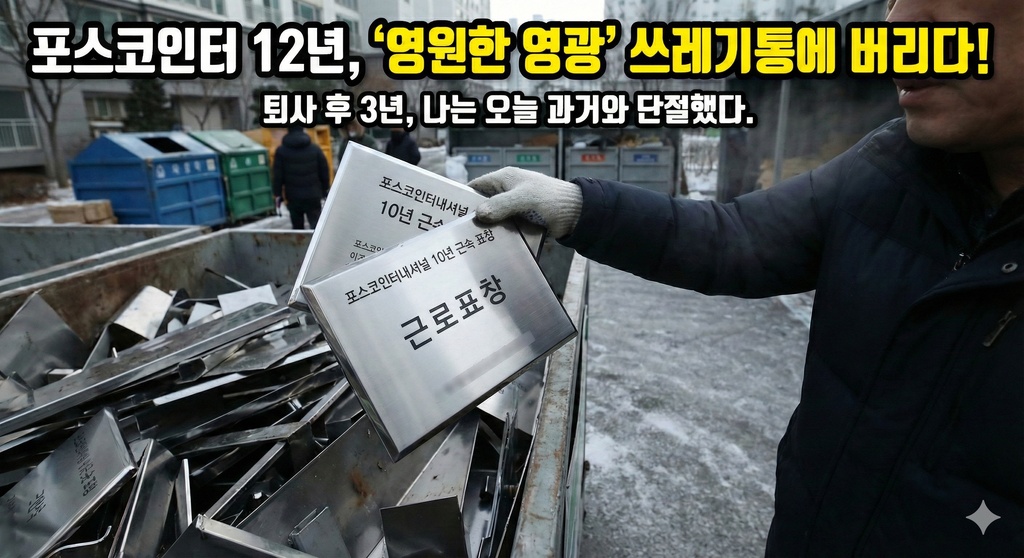

포스코인터 12년 근속, 나는 오늘 회사에서 준 '영원한 영광'을 분리수거장에 버렸다.

새해를 맞아 대청소를 시작했다. 송도의 바람은 늘 차갑지만, 오늘따라 유독 살을 파고든다. 그리고 나는 지금 재활용 쓰레기 분리수거장 앞에 섰다. 내 손에는 묵직하고 차가운 금속판 두개가 들려 있다.

하나는'10년 근속 표창.' 또 다른 하나는 근로표창.

이 쇳덩어리 두 개가 내 20대와 30대, 그 피 끓던 12년의 무게란 말인가.

4년 전, 입사 10주년이 되던 날 회사는 나에게 이 표창을 주며 말했다.

"이것은 포스코의 강철로 만들었습니다. 특수 컬러 인쇄를 입혀 절대 지워지지 않고, 영원히 녹슬지 않습니다(Stainless). 회사는 귀하의 노고를 영구히 기립니다."

'영구히(Permanently).'

그 단어가 퇴사를 앞둔 당시, 내 목을 조르는 족쇄처럼 느껴졌다.

나의 첫 직장인으로서 직무는 포스코인터내셔널의 상사맨이었다. '미생'의 오 차장처럼 눈이 벌게지도록 모니터를 노려봤고, 지구 반대편의 누군가와 1원이라도 더 깎기 위해 새벽잠을 설쳤다. 어떤 날은 환호했고, 어떤 날은 화장실 변기에 앉아 소리 없이 울었다. 이후 그룹연수원에서 교육담당/사내강사를 하고, 글로벌 HR, ,ESG,업무를 거쳤다. 내 12년은 첫 사회경험의 설레임, 인간관계, 때론 상처와 후회, 성취와 실패가 뒤섞인 '얼룩(Stain)' 투성이였다.

그리고 그 얼룩들이 모여 지금의 나를 만들었다.

그런데 회사가 준 이 표창장은 너무나 매끄러웠다.

스테인리스(Stainless). 얼룩 하나 없는 이 완벽한 금속판.

거울처럼 반짝이는 표면에 내 얼굴이 비친다. 하지만 그 안에는 송도의 안개 낀 사무실에서 느꼈던 그 치열했던 공기도, 동료들과 나누었던 뜨거운 믹스커피(사실 투썸커피)의 온기도 없다.

그저 차갑고 매끈한, 회사가 바라는 '이상적인 부속품'으로서의 나만 박제되어 있을 뿐이다.

짐을 정리하며 수십 번 고민했다.

'그래도 10년 근속인데, 기념으로 가져가야 하지 않