바닥에 기어! 몬더그린(Mondergreen) 효과

“바비큐!”라고 말하는 소리가

“바닥에 기어!” “귀여워!”로 들린다고?

같은 소리인데 눈에 보이는 글씨가 바뀌면 귀가 그쪽으로 따라간다. 소리는 변하지 않았는데, 보는 눈이 귀를 바꿔버린다. 진지하게 묻는다. 당신은 아니라고 자신할 수 있을까.

유튜브에는 이런 실험 영상이 많다. 똑같이 “바비큐”라고 말하는 음성을 들려주는데, 자막에 “아니 귀여워”라고 쓰여 있으면 사람들은 정말로 그렇게 들린다고 답한다. “바닥에 기어”라고 바꾸면 또 그 소리로 들린다. 이 현상을 ‘몬더그린(Mondergreen) 효과’라고 부른다. 시각적 자극이 청각을 지배하는 착시다. 사람은 듣는 것 같지만 사실은 보고 싶은 대로 듣는다. 보는 대로 믿는 게 아니라, 믿는 대로 보는 셈이다. 요즘 정치 뉴스를 보거나 회사 안에서 갈등을 들여다보면 이 장면이 자꾸 떠오른다.

참조 : https://www.youtube.com/watch?v=kPFgMTEaD1s 바비큐 영상

못 본 고릴라, 못 들은 사실

사람들은 흔히 “내가 분명히 봤다”, “내가 확실히 들었다”라고 말한다. 그러나 그 분명함과 확실함은 생각보다 허술하다. 인간은 객관적 증거를 저장하는 기계가 아니라, 믿음과 기대라는 필터를 통해 세상을 해석하는 존재다. [대학]에서도 “마음이 없으면 보아도 보지 못하고, 들어도 듣지 못한다(心不在焉 視而不見 聽而不聞).”라고 말한다.

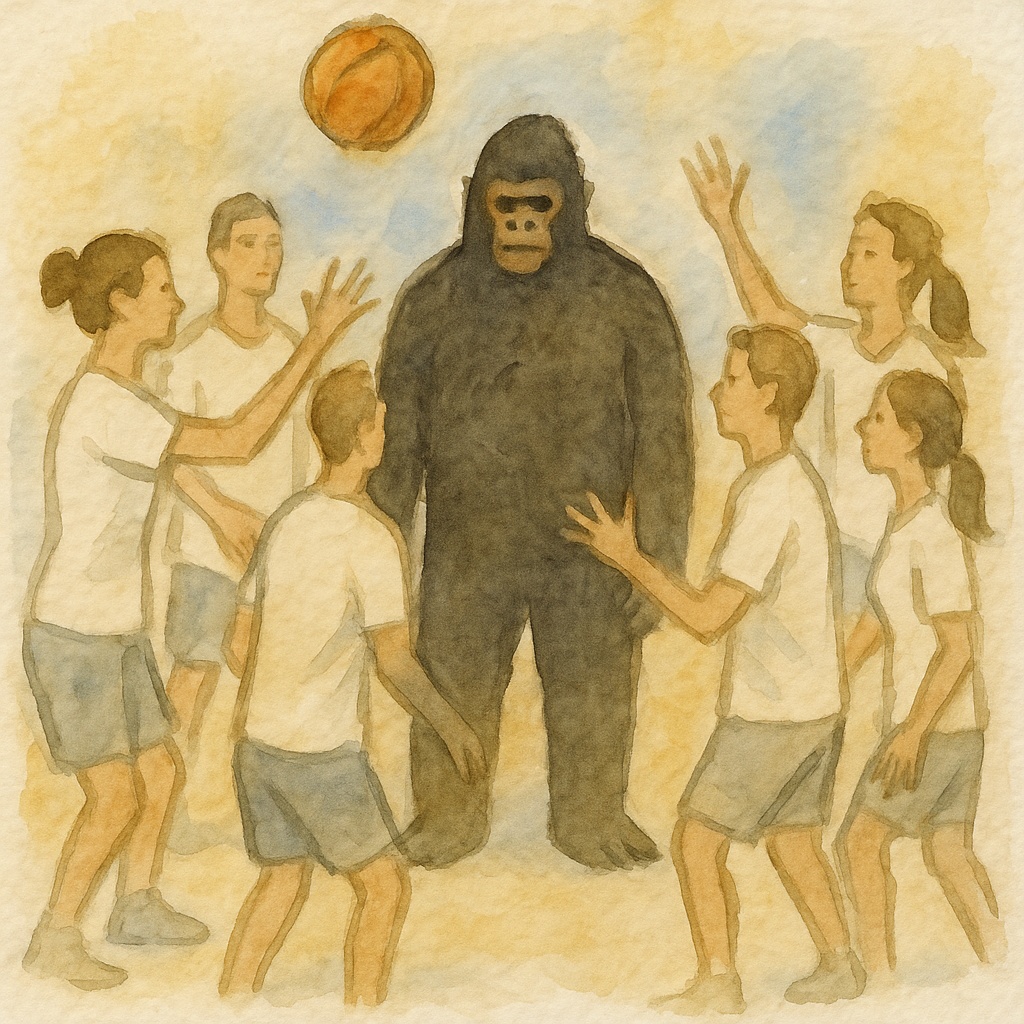

강의에서 자주 보여주는 영상이 있다. 흰 옷을 입은 사람들이 농구공을 주고받는다. “몇 번 패스했는지 세어보라”라고 지시한다. 영상이 끝나면 묻는다. “고릴라 못 보셨어요?” 대부분은 어리둥절하다. 다시 보면, 고릴라 한 마리가 화면 중앙을 걸어와 가슴을 두드린다. 분명히 있었는데도 못 본다. 눈이 있어도 뇌가 주의를 다른 곳에 쓰면 보지 못한다. 이것이 부주의 맹시다.

회의에서도 같은 일이 일어난다. 같은 보고서를 보고도 누군가는 숫자만 기억하고, 다른 이는 분위기만 떠올린다. 성과평가도 마찬가지다. 어떤 팀장은 최근 한 달만 보고 “올해 성과가 부족하다”라고 말하고, 다른 팀장은 초반의 인상 때문에 “좋았다”고 말한다. 고릴라는 늘 가운데 있었는데, 각자의 눈에는 다른 것만 들어온다.

참조 : https://www.youtube.com/watch?v=kSv6jn2bUNA&t=15s 보이지 않는 고릴라 영상

집중은 제로섬

주의력은 용량이 정해져 있다. 한쪽에 집중하면 다른 쪽은 희미해진다. 휴대폰을 보다가 내릴 역을 놓치고, 통화에 빠져 옆 사람과 부딪친 경험은 누구나 있다. 뇌가 효율을 위해 불필요한 정보를 차단하기 때문이다. 그래서 어디에 눈을 두고, 누구의 목소리에 귀를 기울일지는 신중하게 선택해야 한다.

성과평가를 떠올려 보자.

최근효과에 휘둘리지 않으려면 분기마다 기록을 남겨야 한다. 기록 없는 기억은 고릴라를 놓친 눈과 같다.

특정 강점이나 약점이 전체를 덮지 않도록 항목별 체크리스트로 나누어 보아야 한다.

내 판단을 뒷받침하는 근거만 모으지 말고 반례를 일부러 찾아야 한다.

회의도 다르지 않다. 끝날 때 2분을 들여 “오늘 합의한 세 가지, 보류한 한 가지, 다음 행동 한 가지”를 정리하면 각자 다른 편집본이 하나로 맞춰진다.

“제가 이해한 게 맞나요?”

“누가 무엇을 언제까지 하죠?”

같은 질문은 고릴라를 보게 해주는 안경이 된다.

편집된 세상과 마음의 렌즈

SNS는 남의 삶의 하이라이트 모음집이다. 내 삶은 24시간 롱테이크 다큐멘터리다. 그러니 당연히 남의 삶이 더 화려해 보인다. 직장도 마찬가지다. “다른 회사는 휴가를 더 준대”, “보너스가 나왔대”라는 말은 금세 기분을 흔든다. 하지만 그것은 전체가 아니라, 편집된 일부 장면일 뿐이다.

박 과장님께서 찾아오셨다. “왜 저만 자꾸 꼬이는 걸까요.” 그의 눈빛이 촉촉했다. 그러나 내가 보기엔 그는 오히려 부러운 것을 많이 가진 사람이었다. 나는 소크라테스의 일화를 전했다. 한 청년이 세상에서 가장 중요한 것이 무엇이냐고 묻자, 사람들은 저마다 자신이 갖지 못한 것이나 잃은 것을 말했다. 권력이 있으면 건강을, 건강이 있으면 돈을, 돈이 있으면 시간을 원했다. 소크라테스는 말했다. “남이 가진 것만 보다가 내가 가진 것을 잃고서야 깨닫게 된다.”

삶은 편집본이다. 나쁜 점만 확대하면 좋은 장면이 눈에 들어오지 않는다. 그렇다면 내 인생도 좋은 장면들로 다시 편집해 보는 건 어떨까. 오늘 하루의 하이라이트 세 컷을 떠올리고 기록해 보자. 팀원의 평가도, 회의의 결과도, 내 하루도 내가 편집할 수 있다.

[정리]

사람은 듣는 대로 듣지 않는다. 보는 대로, 믿는 대로 듣는다.

집중은 제로섬이다. 한쪽에 주의를 주면 다른 쪽은 가려진다.

성과평가와 회의, 그리고 비교는 모두 편집본의 착각 속에서 흔들린다.

내가 가진 것을 보려면 내가 직접 편집 버튼을 눌러야 한다.