연구로 보는 HR ① AI 교육 이렇게 하는 거 맞는 거야?

안녕하세요, 저는 AI융합교육을 연구하고 현장에 적용하고 있는 곽민철 소장이라고 합니다.

본 아티클은 제가 최근 컨설팅과정에서 연구하고 학습한 내용의 일부를 시리즈로 공유합니다.

많은 질문과 태클 그리고 조언 환영합니다. 그럼 시작하겠습니다.

왜 갑자기 ‘AI 도입’이 HR의 성배가 된 것일까?

많은 조직이 생성형 AI를 디지털 전환의 마지막 퍼즐처럼 취급한다. 도구를 붙이면 생산성이 오르고, 반복 업무가 줄고, 사람은 더 창의적인 일에 집중 할 것이라는 서사다. 그런데 이것이 HR의 핵심 역할이 맞는가?

시대를 막론하고 HR(Human Resources)의 근본적인 역할은 언제나 구성원의 역량을 향상시키고 업무 성과를 높이는 데 있다. 그렇다면 연결하여 AI 시대에 HR의 진짜 역할은 구성원들이 AI를 활용하여 더욱 성장하고 혁신할 수 있도록 이끄는 것이다. 만약 우리 조직의 모든 일을 AI가 대신할 수 있다면 HR도 직원도 필요 없겠지만, 현실은 그와 거리가 멀다. 새로운 아이디어를 내고, 문제를 해결하고, 고객 가치를 창출하는 일은 여전히 사람의 몫이며, AI는 이를 돕는 강력한 도구이다. 지금의 AI 기술은 HR의 역할을 사라지게 하는게 아니라는 것이다

하지만 지금 안타까운 변화는 데이터와 프로세스 없는 GPT 도입수준 또는 지나친 AI 자본투입의 선행이다.

쉽게 말하면 단순하게 직원의 인지 기능 자동화 프로젝트 그리고 구성원 변화 없는 AI All in 전략이다.

여기서 어렵게 기술을 논하자는게 아니다.

“우리 조직이 자동화하는 건 ‘업무’인가, ‘사고 과정’인가?”

“업무 속도가 늘어나는 만큼, 우리는 강해지는가? 무엇이 약해지는가?”

혹시 AI 시대에 맞게 HR의 접근 방식을 재고해야 하는 것은 아닐까요? 이제 HR의 진짜 역할을 다시 한 번 살펴보고자 합니다.

Step 1. AI 리터러시 교육은 효과가 있을까?

많은 기업들이 직원 대상의 AI 기본 인식 교육이나 생성형 AI 활용 세미나 등을 실시하며, 조직 전반의 AI 리터러시를 높이려 노력하고 있습니다. 이러한 교육은 물론 중요한 첫걸음이지만, AI 지식을 안다고 곧장 혁신으로 이어지지는 않습니다. 한 연구에 따르면 “기술을 이해하고 다룰 줄 안다는 사실만으로는 혁신이 보장되지 않는다”고 합니다. 즉, 직원들이 AI 툴의 원리와 사용법을 배웠다고 해서 자동으로 창의적인 아이디어가 쏟아지거나 성과가 향상되는 것은 아니라는 뜻입니다.

“교육 다 들어보니까 좋은건 알겠는데 궂이? 내가?”

대학생을 대상으로 한 연구(How does AI literacy affect individual innovative behavior)에서는 AI 리터러시의 간접효과에 주목했습니다. AI에 대한 이해도가 높아지면 직원들은 업무 도구에 대한 통제감과 자신감이 생겨나고, 이를 바탕으로 자율성, 유능감, 관계성 등의 심리적 욕구가 충족되며 창의적 자기 효능감이 고취됩니다. 그 결과 직원들은 목표 설정, 성찰, 전략 수정과 같은 능동적인 자기주도 학습 행동을 발휘하게 되고, 이러한 과정에서 비로소 혁신적인 성과가 나타난다는 것입니다. 다시 말해, AI 교육은 “할 수 있다”는 심리적 동기를 부여하고 이를 실제 행동 변화로 이끌어낼 때에만 의미가 있다는 것이다.

“그래 AI중 이거 하나라도 적용해볼까?”

이 사실은 HR에게 시사하는 바가 크다고 생각한다. HR 담당자는 단순히 새로운 기술 지식을 전달하는 것을 넘어, 직원들이 AI를 활용하여 주도적으로 학습하고 문제를 해결하도록 동기를 부여해야 한다. 교육에서 배운 AI 활용법을 업무 현장에 적용하고, 더 나은 성과로 연결시키는 중간 과정을 지원하는 것이 리터러시 교육이 정말 의미가 있는가 보아야 한다. 조직이 기대하는 진정한 성과는 교육장에서가 아니라 실제 업무에서 나오기 때문에, HR는 이 보이지 않는 블랙박스에도 관심을 가져야 한다.

Step 2. AI 교육이 우리 직원의 역량을 낮춘다고?

마이크로소프트의 연구(The Impact of Generative AI on Critical Thinking)에서는, AI가 제시한 결과를 그대로 신뢰하는 사용자는 비판적 분석을 덜 하게 되어 약 40%의 과제를 깊은 고민 없이 완료해버렸다는 결과를 보고했습니다. 이처럼 AI의 손쉬운 답변에 지나치게 기대면, 장기적으로 인간의 독립적인 문제해결 능력이 약화될 수 있다는 우려가 나옵니다.

실제 직장에서도 많은 직원들이(그리고 나 역시도) AI를 비판 없이 수용하는 경향을 보입니다. KPMG의 리포트에 따르면, 직원 3분의 2가 AI가 내놓은 결과를 검증 없이 활용하고 있었고, 그 중 56%는 AI 사용으로 인해 실수를 경험했다고 합니다. 놀랍게도 절반 이상은 회사의 중요한 데이터를 공개된 AI 도구에 업로드하는 등의 부적절한 사용도 목격되었지요. 더욱이 해당 조사에서 절반에 가까운 직원만이 AI 관련 교육을 받아본 적이 있다고 답했을 뿐, 나머지는 제대로 된 지침 없이 AI를 쓰고 있음도 드러났습니다. 이처럼 준비 부족 상태에서 AI에 의존할 경우 오류와 위험이 늘어나고, 정작 직원들의 전문성 개발에는 도움이 되지 않을 수 있습니다.

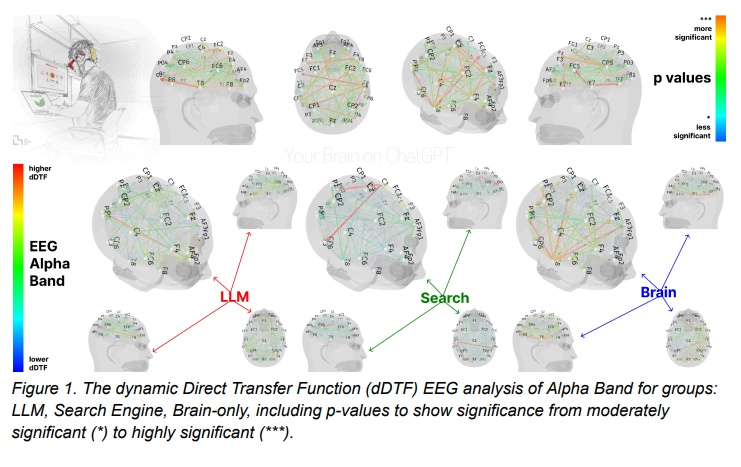

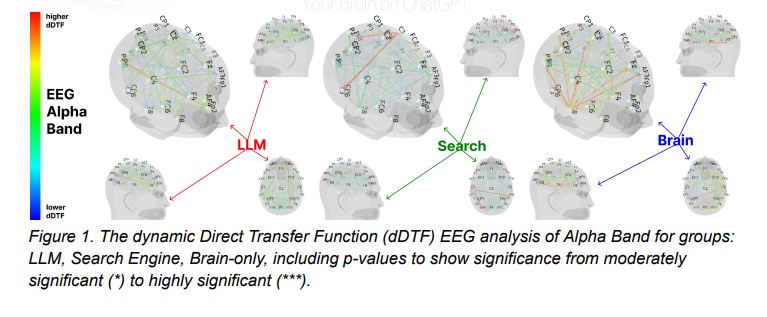

지금까지 우리가 대화한 불편함이 단순한 느낌인지, 실제로 뇌에서도 일어나는지 보여준 연구가 있다. MIT Media Lab의 연구팀이 발표한 Your Brain on Chat GPT이다. 이 연구는 “AI가 좋다/나쁘다”를 외치는 것이 아니라, 인지적 오프로딩의 양이 늘어날수록 뇌의 연결성 이 어떻게 달라지는지를 비교하도록 설계하였다.

이제 실험실에 참가자들이 들어오면 머리에 뇌파를 측정하는 EEG 캡을 쓴다. 그리고 타이머가 켜지고 에세이를 작성하기 시작한다. 충성, 행복, 용기 등 우리가 삶에서 수도 없이 대하는 내용들이다. 겉으로 보기에는 모두가 같은 키보드를 두드리고, 문단을 나누는 것 같지만 데이터가 기록한 것은 전혀 다른 모습이었다.

뇌만 사용(Brain-only)한 그룹의 화면 아래에서는, 알파·베타·세타 대역이 넓게 연결된다. 전두엽과 두정엽, 후두엽이 동시에 깨어 있다. 생각을 꺼내고, 연결하고, 다시 정리하는 과정이 그대로 드러난다. 머릿속에서 길을 만들며 걷는 모습에 가깝다. 느리고, 버겁고, 하지만 분명히 내가 걷고 있다는 신호다.

검색을 사용(Search Engine)한 그룹은 그 중간에 위치한다. 정보를 찾고, 비교하고, 다시 자기 문장으로 옮기는 과정에서 시각 처리와 실행 기능이 강하게 작동한다. 뇌는 분주하지만, 여전히 방향키는 자기 손에 있다. “어디를 참고할 것인가”를 스스로 결정해야 하기 때문이다.

반면, 생성형 AI를 사용(LLM)한 그룹의 뇌는 놀랍도록 조용하다. 연결은 얇고 짧다. 특히 사고를 통합하고 조율하는 네트워크의 결합이 가장 약하다. 뇌가 멈췄다는 뜻은 아니다. 다만 필요한 만큼만 참여한다. 이미 잘 정리된 문장을 받아 검토하고, 고치고, 통과시키는 역할에 머문다.

결론은 ‘인지적 부채’, 부록은 ‘기억의 삭제’

이런 실험결과는 ‘뇌가 멍청해진다’라는 단정이 아니다. ‘덜쓴다’가 아니라 ‘다르게 쓴다’에 가깝다. 생성형 AI를 사용한 그룹은 아무래도 머릿속에서든 외부에서든 오래 정보를 찾아다닐 필요가 줄어든다. 그래서 탐색을 줄이고 AI로부터 제안받은 대안을 적절하게 끼워넣는 절차적 통합(Procedural integration)쪽으로 무게가 옮겨지는 것이다. 연구진은 이것을 인지적인 효율로 해석할 수 있었지만 동시에 이렇게 명명했다.

인지적 부채(cognitive debt).

노력을 외부 시스템에 의존하여,인지적으로 대체된 상태

자 이제 LLM은 우리가 효율을 찾는 사이에 우리의 뇌 활동을 낮추고 있음을 알 수 있다. 그런데 왜 부채라는 표현을 썻을까? 그 이유는 이어진 다음 실험에서 알 수 있다. 그래서 연구진은 여기서 멈추지 않고 조금 더 섬뜩한 단계까지 들어간다. 연구진은 사후인터뷰에서 참가자들에게 이렇게 묻는다

“방금 쓴 글에서 한 문장이라도 인용해볼 수 있나요?”

그리고, 정확하게 인용 할 수 있나요?

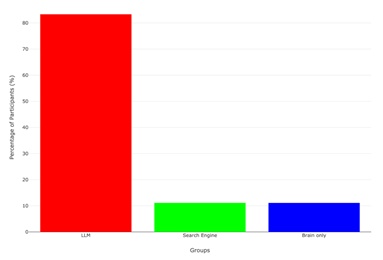

이 질문은 잔인할 정도로 정확하다. 글이 ‘내 안에서’ 만들어졌는지, 아니면 ‘화면 위에서’ 스쳐 갔는지 바로 드러나기 때문이다. 결과는 분명했다. LLM 그룹은 세션 1에서 83% (15/18)가 인용에 어려움을 다고 한다. 그리고 조금 더 극적인건 정확하게 인용 할 수 있는지를 물어보았다. LLM그룹은 정확한 인용을 한 사람이 0명(0/18)이었다. 반면, 스스로 글을 쓴 그룹은 단 11.1%만이 어려움을 겪었다. 이는 AI가 사고 과정을 대신해주면서 뇌가 정보를 장기 기억으로 저장하는 과정을 생략했음을 보여준다.

이 차이는 단지 기억력의 문제가 아니다.

AI가 사고 과정을 대신해주는 순간, 뇌는 정보를 장기 기억으로 저장하는 경로를 일부 생략할 수 있다. 우리는 더 빨리 도착하지만, 그 길을 ‘내 발로 걸었다’는 흔적은 남지 않는다. 여기까지 오면 논점이 또렷해진다.

AI가 좋다/나쁘다의 문제가 아니다. AI를 도입했을 때 조직의 사람들은 어떤 방식으로 사고를 덜 하게 되는가, 그리고 그 덜함이 누적될 때 무엇이 약해지는가의 문제다.

그래서 HR이 해야 할 질문은 도구의 성능이 아니라, 도구가 들어온 뒤의 사람이다.

Step 3. AI를 인간대체로 볼것인가? 인간 보조로 볼 것인가?

조직이 AI를 바라보는 관점은 크게 두 갈래로 갈린다. 하나는 “AI가 사람을 대신한다”는 관점이고, 다른 하나는 “AI가 사람을 보조한다”는 관점이다. 겉으로는 단어 선택의 차이 같지만, 실제로는 조직 설계 전체가 달라진다. 인간대체 관점은 자동화 범위를 넓히는 데 최적화된다. KPI는 속도와 비용 절감이 된다.반면 인간 보조 관점은 다르다. AI를 끼고도 사람이 더 잘 생각하고, 더 잘 판단하고, 더 잘 학습하도록 만드는 구조가 핵심이 된다.

여기서 HR의 선택은 단순하지 않다.

왜냐하면 현실의 대부분은 “대체”도 “보조”도 아닌, 그 사이 어딘가에서 벌어지기 때문이다.

AI는 어떤 업무는 대신하지만, 동시에 사람의 사고를 얇게 만들 수 있다. 즉, HR은 ‘도입’이 아니라 관점과 운영 원리를 설계해야 한다. 다음 편에서는 바로 그 설계를 이야기하려 한다.

AI 교육을 ‘사용법’으로 끝내지 않고, 업무 속에서 검증·판단·학습이 실제로 작동하도록 만드는 AI 교육 시스템을 이번에는 교육학의 차원에서 살펴보고자 한다.