조직의 무기력, 어디서 부터 잘못된 걸까?

"이 일을 잘해도, 못해도 결국 다른 구성원과 똑같이 평가 받는다면 굳이 더 애써야 할 이유가 있을까요?"

주변의 많은 조직 구성원들이 공감하는 이 한마디 속에는 현재 우리 조직들이 처한 동기부여의 위기가 응축되어 있다. 나의 업무 성과가 제대로 평가되지 않고, 그 평가가 적절한 보상으로 연결되지 않는 구조 속에서 조직은 점차 무기력해진다. 이는 단순한 개인의 문제가 아니라, 현재 우리 시스템 전반의 실패에서 비롯된 조직적 증상이다.

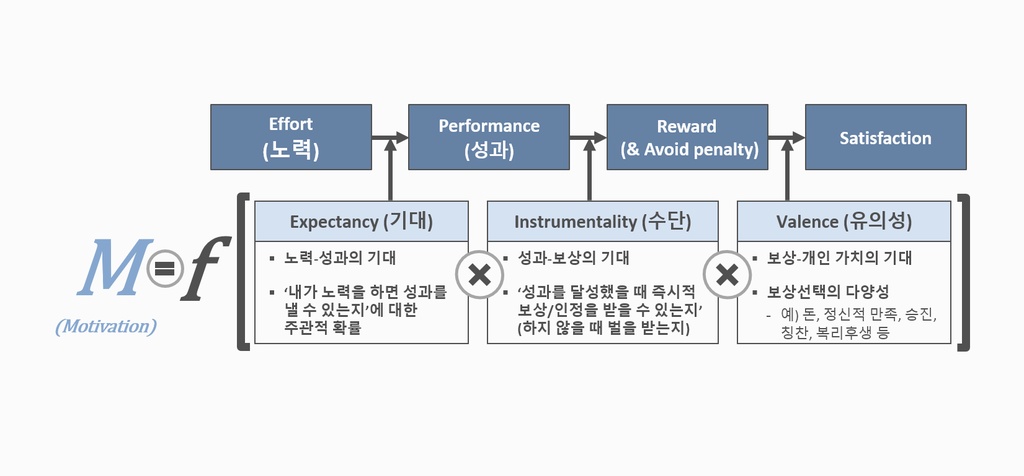

이러한 문제를 설명할 수 있는 대표적인 이론 중 하나가 기대이론(expectancy theory)이다. 미국의 조직심리학자 브룸(Vroom)은 사람들이 어떤 행동을 선택할 때, 세 가지 기대를 종합적으로 고려한다고 설명한다.

첫째, 노력하면 실제로 성과가 날 수 있을 것이라는 기대(expectancy),

둘째, 성과가 나면 이에 대한 보상이 주어질 것이라는 기대(instrumentality),

셋째, 그 보상이 개인에게 의미 있고 가치 있는 것이라는 기대(valence)이다.

그런데 많은 조직에서 이 세 가지 축이 동시에 무너지고 있다.

구성원들은 “내가 아무리 노력해도 성과를 낼 수 있을지 모르겠고, 설령 성과를 내더라도 그에 대한 즉각적 보상이나 인정은 기대하기 어렵다”며 불만을 토로한다.

더 나아가 보상의 형태 자체가 개인의 동기와 연결되지 않는 경우도 많아, ‘일을 잘해도 아무도 주목하지 않고, 못해도 누구도 뭐라 하지 않는다’는 자조적인 생각들이 자리 잡는다.

이러한 환경에서는 구성원들이 점점 수동적으로 변할 수밖에 없다. 주어진 업무만 충실히 수행하고 새로운 시도는 자제하며, 불필요한 노출이나 책임을 회피하는 경향이 강해진다. 조직 내에서는 ‘흠 잡히지 않는 것’이 중요한 생존 전략이 되고, 리더의 지시보다는 눈치와 조직 정치에 의존하는 문화가 강화된다. 자연스럽게 생산성은 저하되고, 리더십은 약화되며, 조직 전반에 대한 신뢰와 몰입도는 하락한다. 이른바 ‘조직 무기력증’의 전형적인 양상이다.

이처럼 구조적 무기력이 장기화되는 상황에서 HR이 할 수 있는 역할은 무엇일까? 무엇보다 중요한 것은 조직 내에서 명확하고 일관된 ‘성과-보상’의 고리를 실질적으로 경험하게 만드는 것이다. 단순한 규정 제정이나 제도 설계에 그치는 것이 아니라, 실제 사례를 통해 구성원이 ‘이렇게 하면 이렇게 달라지는구나’를 체감할 수 있어