'좋은 채용'은 언제 완성될까?

"이번 채용 잘됐어?"

상사의 질문에 여러분은 무엇을 근거로 답하시나요?

채용 시간? 채용 비용? 오퍼 수락률?

같은 채용 프로젝트를 두고도 우리는 각자 다른 기준으로 성공을 말하고 있습니다. 그런데 정작 중요한 질문은 이것입니다.

"우리가 채용을 통해 진짜 원했던 건 뭐였지?”

빠른 충원? 비용 절감? 우수 인재 확보? 아니면 그 이상의 무언가?

역량은 정말 '파악'할 수 있는 걸까?

요즘 채용 시장의 화두는 단연 '역량'입니다. 스펙이 아닌 역량을 본다라는 말은 거의 모든 채용 공고의 단골 멘트가 되었죠. 그래서 우리는 역량검사 도구를 도입하고, 역량 기반 면접 질문을 설계하고, 자기소개서에서 역량을 증명할 경험을 요구합니다. 그런데 이 모든 과정을 거치고도 여전히 확신이 서지 않습니다. '이 사람이 정말 우리가 필요로 하는 역량을 가지고 있을까?'

여기서 우리는 근본적인 질문과 마주합니다. 역량이란 대체 무엇이며, 그것이 채용 단계에서 '파악 가능한' 대상일까요?

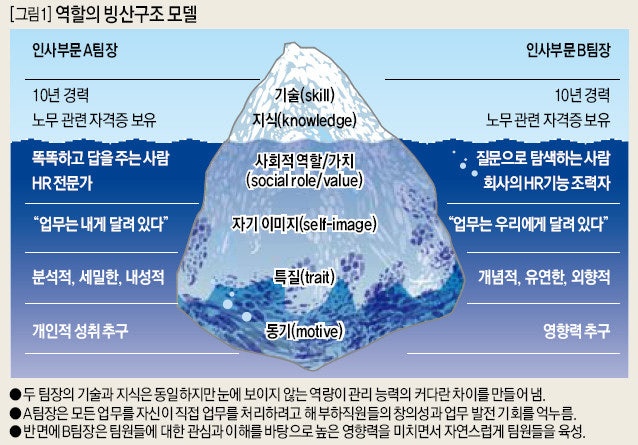

[출처: [DBR]제대로 된 리더 역량 갖춰야 초임 관.. : 네이버블로그]

David McClelland를 포함한 심리학자들은 역량을 ‘특정 맥락에서 조직의 목표 달성과 연계하여 높은 성과를 나타내는 사람의 특성으로써, 지속적이고 관찰 가능한 것’이라고 정의합니다. 여기서 핵심은 '특정 맥락'입니다. 커뮤니케이션 역량은 팀 문화에 따라, 문제해결 역량은 조직이 마주한 문제의 성격에 따라, 리더십 역량은 함께 일할 구성원들의 특성에 따라 완전히 다르게 발현됩니다.

그렇다면 자기소개서와 면접장에서 우리가 보는 것은 무엇일까요? 어쩌면 우리는 역량 그 자체가 아니라 '역량의 씨앗'을 보는 것인지도 모릅니다. 문제는 씨앗과 열매 사이의 거리입니다. 그 사이에는 토양이 있고, 물이 있고, 햇빛이 있어야 합니다.

바로 여기서 중요한 전환점을 맞이합니다. 채용의 목표가 '역량을 파악하는 것'에서 '역량을 발현시킬 환경을 만드는 것'으로 바뀌어야 하는 순간입니다.

온보딩, 적응이 아닌 발현의 시간

많은 회사가 온보딩을 '조직사회화'로 접근합니다. 우리의 문화를 알려주고, 우리의 방식을 익히게 하고, 우리 팀에 녹아들게 만드는 것이죠. 물론 이것도 중요하지만 충분하진 않습니다.

진짜 온보딩은 이런 질문에서 시작합니다.

'이 사람의 강점을 발현시킬 수 있는 첫 프로젝트는 무엇일까?'

'이 사람이 빠르게 성장할 수 있는 멘토는 누구일까?'

'이 사람의 역량이 가장 빛날 수 있는 협업 방식은 무엇일까?'

신입사원에게 일방적으로 '적응하라'고 요구하는 대신, 우리가 먼저 물어야 합니다. 면접에서 보았던 가능성을, 경력에서 입증되었던 강점을 우리 조직의 맥락에서 어떻게 꽃피울 수 있을지를 말이죠.

채용의 진짜 종착역

그렇다면 채용은 언제 끝나는 걸까요?

제 생각은 이렇습니다. 채용은 그 사람이 조직에서 의미 있는 첫 성과를 낼 때 완성됩니다. 단순히 주어진 업무를 처리하는 것이 아니라, 자신의 역량이 조직의 목표와 만나 실제 가치를 만들어내는 순간 말이죠.

어떤 조직에서는 그게 3개월이, 어떤 조직에서는 1년이 걸릴 수도 있습니다. 중요한 건 기간이 아니라